Sombras en el jardín de Malva Flores

Adolfo Castañón

El Cultura de La Razón

2 de enero de 2021 (p. 2-3).

Adolfo Castañón

El Cultura de La Razón

2 de enero de 2021 (p. 2-3).

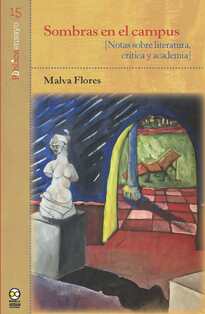

Sombras en el campus, de Malva Flores

Pablo Sol Mora

Criticismo, 36

(octubre-diciembre, 2020)

A Sombras en el campus lo preside un epígrafe del recientemente desaparecido George Steiner: “si es honrado consigo mismo, el crítico literario sabe que sus juicios no poseen validez duradera, que pueden almacenarse mañana. Solo una cosa puede dar a su obra la medida de la permanencia: la fuerza o la belleza de su estilo. En virtud del estilo, la crítica puede convertirse en literatura”. El hecho es significativo porque el libro postula una idea –mejor, una poética– de la crítica y la enseñanza que mucho tiene en común con la del autor de Tolstoi o Dostoievski.

Precisamente Steiner, en un ensayo escrito a mediados de los turbulentos sesenta, cuestionaba el estado de la enseñanza y el aprendizaje de las letras en la universidad, comparándolo desfavorablemente con el de las ciencias o la economía: “Hay que ser un optimista incorregible o poseer el don de engañarse a sí mismo para sostener que todo está bien en el estudio y enseñanza de la literatura… Hay un visible malestar en ese campo, el sentimiento de que algo no va bien o de que algo hace falta”. El ensayo en cuestión, titulado “La formación de nuestros caballeros” (incluido en Lenguaje y silencio) no era particularmente optimista y concluía categóricamente: “Enseñar literatura como si se tratara de un oficio superficial, un programa profesional, es peor que enseñarla mal. Enseñarla como si el texto crítico fuera más importante, más provechoso que el poema, como si el examen final fuera más importante que la aventura del descubrimiento privado, la digresión apasionada, es lo peor de todo”.

A Steiner no le faltaban entonces motivos de preocupación, pero quizá apenas habría podido barruntar lo que se vendría porque, de hecho, las cosas para la enseñanza de las letras en la universidad iban a ponerse peor, mucho peor. Se extendía ya por entonces, sobre todo en la academia norteamericana, la ola de hiperteorización de los estudios literarios que volvería al poema o la novela apenas un pretexto para usar tal o cual teoría y, no menos importante, se sembraban las semillas de las llamadas “guerras culturales” que cuestionarían los fundamentos mismos de lo que Steiner entendía por literatura y crítica. Hoy nos seguimos debatiendo en los lodos de aquellos polvos.

Fundamentalmente poeta, diversas circunstancias han llevado a Malva Flores al mundo académico, pero nunca ha perdido su esencia literaria, razón por la que se sigue sorprendiendo e indignando por cuestiones a las que otros académicos se resignan sin mayor problema o, peor aún, no pueden concebir de otra forma. Entre ellas, por ejemplo, la despersonalización del ensayo de crítica literaria, la ausencia del yo crítico. Por eso escribe en “Atila o las fronteras del ensayo”: “no podemos, yo no puedo, escribir sobre un asunto que no nos competa de manera personal. En cada una de las palabras que ensayamos existe ese elemento íntimo que nos conecta con lo que hacemos, así nuestro ensayo hable de las moscas, de la literatura, del futbol, la política o de las variadas formas de escribir un soneto. Hacer lo contrario es simular. Solo si en el tubo de ensayo incluimos la sal y la pimienta de nuestras aversiones, deseos o admiraciones, podremos de allí obtener un elemento nuevo cuyo único propósito será compartir una charla por escrito y hacernos pensar”.

En el fondo se encuentra la convicción –que debería ser obvia, pero que la prosaica realidad escolar se empeña en desmentir una y otra vez– de que dedicarse a la crítica y la enseñanza de la literatura no es una carrera entre otras, no es una mera opción profesional o laboral, sino una cuestión vital. Un verdadero crítico o profesor de literatura no tiene una simple “área de interés”, una “línea de investigación” o un “marco teórico”: tiene una forma de vida y una visión del mundo o debería dedicarse a otra cosa. Steiner, por cierto, consagró a este tema –el de la enseñanza– uno de sus libros más punzantes, Lecciones de los maestros, donde escribió: “Despertar en otros seres humanos poderes, sueños que están más allá de los nuestros; inducir en otros el amor por lo que nosotros amamos; hacer de nuestro presente interior el futuro de ellos: esta es una triple aventura que no se parece a ninguna otra… Es una satisfacción incomparable ser el servidor, el correo de lo esencial, sabiendo perfectamente que muy pocos pueden ser creadores o descubridores de primera categoría”.

A Malva Flores preocupan e irritan dos aspectos de esta malaise que recorre los estudios literarios: uno tiene que ver con el lenguaje y otro con el juicio. El primero salta a la vista. Basta abrir casi al azar una tesis de doctorado o de maestría, hojear el trabajo final de un curso o un artículo en una revista académica de literatura: ¿así enseñamos a escribir, en serio?, ¿así queremos que escriban nuestros estudiantes?, ¿esa prosa hinchada, pretenciosa y hueca va a pasar por crítica literaria? Las primeras cosas que debería respetar alguien que se dedica a la literatura son el lenguaje, la forma y el estilo Si no vamos a cuidar las palabras, ¿qué vamos a cuidar? El segundo, tratado en “Apuntes sobre el juicio literario”, presenta hoy una situación paradójica. Por un lado, cierta academia promueve una asepsia crítica, una casi extinción del juicio intelectual, en aras de una malentendida noción de respeto (esto puede llegar a extremos delirantes en el aula en los que un profesor debe tener mucho cuidado con señalar un error porque la clase parte de la premisa de que “todas las opiniones son válidas” y, claro, cuando todo puede ser verdadero, nada es verdadero). Malva Flores advierte: “desde la academia hemos ocultado la verdad con ‘palabras’ feas, insípidas, quirúrgicas. Todo sea por el bien común. Pero hay allí una simulación que debería aterrorizarnos como individuos, como sociedad y como especie”. Por otro lado, y este es el núcleo de la paradoja, se promueve activamente el juicio –no intelectual, estético o literario– de la obra de un autor, sino el moral de su persona (¿fue un buen padre?, ¿cómo trataba a sus novias?, ¿le pegaba a su gato?) y se procede a juzgarlo sumariamente a partir de esto. Malva se pregunta: “¿Así leemos? ¿La literatura se ha convertido en documento, materia sociológica o presentación de cargos judiciales solamente?”.

Una de las inquietudes centrales de Sombras en el campus tiene que ver con el lugar que ocupa –o, me temo, ocupaba– la crítica literaria en la vida pública. Malva Flores tiene claro que una crítica confinada al campus, sin contacto con el exterior, prácticamente ha perdido su razón de ser. Es lógico y hasta encomiable que la crítica literaria académica se ocupe de autores y obras que no son del interés mayoritario y que produzca obras especializadas y eruditas que necesariamente habrán de interesar a muy pocos. El problema empieza cuando pierde todo contacto con la vida pública y renuncia a tener algo qué decir al lector común y al ciudadano de a pie. Ya lo advertía, a fines del siglo pasado, un crítico tan agudo como Ricardo Piglia: “la crítica literaria es la más afectada por la situación actual de la literatura. Ha desaparecido del mapa. En sus mejores momentos –en Yuri Tiniánov, en Franco Fortini o en Edmund Wilson– fue una referencia en la discusión pública sobre la construcción de sentido en una comunidad. No queda nada de esa tradición. La lectura de los textos pasó a ser asunto del pasado o del estudio del pasado”.

Este retraimiento de la crítica representa un auténtico suicidio y una traición a su vocación. Los críticos literarios –los humanistas, en general– no deberíamos sorprendernos e indignarnos de que se cuestione nuestro papel y aportación en la universidad si despreocupadamente renunciamos a nuestra presencia social. Malva Flores lo había señalado en otro de sus libros, Viaje de Vuelta: “¿para quién se escribe? o ¿para quién se habla? La simpleza de la respuesta no invalida su veracidad: el profesor habla para sus pupilos, el teórico para sus colegas. El crítico, el hombre de letras, el intelectual, habla para nosotros: los ciudadanos”.

La crítica literaria que defiende Malva Flores asume plenamente su subjetividad y hasta su –palabra maldita hasta hace no mucho en la jerga académica– impresionismo. Toda crítica, en realidad, está hecha de impresiones (siempre y cuando no se entienda por ellas ocurrencias o juicios superficiales). El lector que lee un texto va formándose una serie de impresiones sobre el mismo que están determinadas por su inteligencia y su atención, su horizonte intelectual, sus lecturas previas, el conocimiento que pueda tener del autor y su contexto, su capacidad de establecer relaciones, etc. Cuando nosotros leemos el Primero sueño o el Ulises tenemos una serie de impresiones; cuando Antonio Alatorre o Richard Ellmann leen esos mismos textos tienen otra serie de impresiones. Lo más probable, sin embargo, es que por su capacidad y experiencia lectoras, sus impresiones sean infinitamente más inteligentes, más profundas, más completas que las nuestras, pero no dejan de ser impresiones. La autora aboga por lo que denomina, con una metáfora que se puede malinterpretar fácilmente, la crítica selfie, o sea, aquella que se afirma personal y hasta autobiográfica, y no teme hacer de la crítica literaria un ejercicio de entusiasmo o admiración, a contracorriente del que piensa que la crítica debe ser esencialmente negativa o un análisis frío y aséptico. Por eso previene al lector: “seguiré escribiendo elogios, admiraciones críticas, confiando ilusamente en que aún existe una rara comunidad, conocida antiguamente como ‘los lectores’ ”.

Nosotros confiamos –estamos seguros– de que lo seguirá haciendo.

Pablo Sol Mora

Criticismo, 36

(octubre-diciembre, 2020)

A Sombras en el campus lo preside un epígrafe del recientemente desaparecido George Steiner: “si es honrado consigo mismo, el crítico literario sabe que sus juicios no poseen validez duradera, que pueden almacenarse mañana. Solo una cosa puede dar a su obra la medida de la permanencia: la fuerza o la belleza de su estilo. En virtud del estilo, la crítica puede convertirse en literatura”. El hecho es significativo porque el libro postula una idea –mejor, una poética– de la crítica y la enseñanza que mucho tiene en común con la del autor de Tolstoi o Dostoievski.

Precisamente Steiner, en un ensayo escrito a mediados de los turbulentos sesenta, cuestionaba el estado de la enseñanza y el aprendizaje de las letras en la universidad, comparándolo desfavorablemente con el de las ciencias o la economía: “Hay que ser un optimista incorregible o poseer el don de engañarse a sí mismo para sostener que todo está bien en el estudio y enseñanza de la literatura… Hay un visible malestar en ese campo, el sentimiento de que algo no va bien o de que algo hace falta”. El ensayo en cuestión, titulado “La formación de nuestros caballeros” (incluido en Lenguaje y silencio) no era particularmente optimista y concluía categóricamente: “Enseñar literatura como si se tratara de un oficio superficial, un programa profesional, es peor que enseñarla mal. Enseñarla como si el texto crítico fuera más importante, más provechoso que el poema, como si el examen final fuera más importante que la aventura del descubrimiento privado, la digresión apasionada, es lo peor de todo”.

A Steiner no le faltaban entonces motivos de preocupación, pero quizá apenas habría podido barruntar lo que se vendría porque, de hecho, las cosas para la enseñanza de las letras en la universidad iban a ponerse peor, mucho peor. Se extendía ya por entonces, sobre todo en la academia norteamericana, la ola de hiperteorización de los estudios literarios que volvería al poema o la novela apenas un pretexto para usar tal o cual teoría y, no menos importante, se sembraban las semillas de las llamadas “guerras culturales” que cuestionarían los fundamentos mismos de lo que Steiner entendía por literatura y crítica. Hoy nos seguimos debatiendo en los lodos de aquellos polvos.

Fundamentalmente poeta, diversas circunstancias han llevado a Malva Flores al mundo académico, pero nunca ha perdido su esencia literaria, razón por la que se sigue sorprendiendo e indignando por cuestiones a las que otros académicos se resignan sin mayor problema o, peor aún, no pueden concebir de otra forma. Entre ellas, por ejemplo, la despersonalización del ensayo de crítica literaria, la ausencia del yo crítico. Por eso escribe en “Atila o las fronteras del ensayo”: “no podemos, yo no puedo, escribir sobre un asunto que no nos competa de manera personal. En cada una de las palabras que ensayamos existe ese elemento íntimo que nos conecta con lo que hacemos, así nuestro ensayo hable de las moscas, de la literatura, del futbol, la política o de las variadas formas de escribir un soneto. Hacer lo contrario es simular. Solo si en el tubo de ensayo incluimos la sal y la pimienta de nuestras aversiones, deseos o admiraciones, podremos de allí obtener un elemento nuevo cuyo único propósito será compartir una charla por escrito y hacernos pensar”.

En el fondo se encuentra la convicción –que debería ser obvia, pero que la prosaica realidad escolar se empeña en desmentir una y otra vez– de que dedicarse a la crítica y la enseñanza de la literatura no es una carrera entre otras, no es una mera opción profesional o laboral, sino una cuestión vital. Un verdadero crítico o profesor de literatura no tiene una simple “área de interés”, una “línea de investigación” o un “marco teórico”: tiene una forma de vida y una visión del mundo o debería dedicarse a otra cosa. Steiner, por cierto, consagró a este tema –el de la enseñanza– uno de sus libros más punzantes, Lecciones de los maestros, donde escribió: “Despertar en otros seres humanos poderes, sueños que están más allá de los nuestros; inducir en otros el amor por lo que nosotros amamos; hacer de nuestro presente interior el futuro de ellos: esta es una triple aventura que no se parece a ninguna otra… Es una satisfacción incomparable ser el servidor, el correo de lo esencial, sabiendo perfectamente que muy pocos pueden ser creadores o descubridores de primera categoría”.

A Malva Flores preocupan e irritan dos aspectos de esta malaise que recorre los estudios literarios: uno tiene que ver con el lenguaje y otro con el juicio. El primero salta a la vista. Basta abrir casi al azar una tesis de doctorado o de maestría, hojear el trabajo final de un curso o un artículo en una revista académica de literatura: ¿así enseñamos a escribir, en serio?, ¿así queremos que escriban nuestros estudiantes?, ¿esa prosa hinchada, pretenciosa y hueca va a pasar por crítica literaria? Las primeras cosas que debería respetar alguien que se dedica a la literatura son el lenguaje, la forma y el estilo Si no vamos a cuidar las palabras, ¿qué vamos a cuidar? El segundo, tratado en “Apuntes sobre el juicio literario”, presenta hoy una situación paradójica. Por un lado, cierta academia promueve una asepsia crítica, una casi extinción del juicio intelectual, en aras de una malentendida noción de respeto (esto puede llegar a extremos delirantes en el aula en los que un profesor debe tener mucho cuidado con señalar un error porque la clase parte de la premisa de que “todas las opiniones son válidas” y, claro, cuando todo puede ser verdadero, nada es verdadero). Malva Flores advierte: “desde la academia hemos ocultado la verdad con ‘palabras’ feas, insípidas, quirúrgicas. Todo sea por el bien común. Pero hay allí una simulación que debería aterrorizarnos como individuos, como sociedad y como especie”. Por otro lado, y este es el núcleo de la paradoja, se promueve activamente el juicio –no intelectual, estético o literario– de la obra de un autor, sino el moral de su persona (¿fue un buen padre?, ¿cómo trataba a sus novias?, ¿le pegaba a su gato?) y se procede a juzgarlo sumariamente a partir de esto. Malva se pregunta: “¿Así leemos? ¿La literatura se ha convertido en documento, materia sociológica o presentación de cargos judiciales solamente?”.

Una de las inquietudes centrales de Sombras en el campus tiene que ver con el lugar que ocupa –o, me temo, ocupaba– la crítica literaria en la vida pública. Malva Flores tiene claro que una crítica confinada al campus, sin contacto con el exterior, prácticamente ha perdido su razón de ser. Es lógico y hasta encomiable que la crítica literaria académica se ocupe de autores y obras que no son del interés mayoritario y que produzca obras especializadas y eruditas que necesariamente habrán de interesar a muy pocos. El problema empieza cuando pierde todo contacto con la vida pública y renuncia a tener algo qué decir al lector común y al ciudadano de a pie. Ya lo advertía, a fines del siglo pasado, un crítico tan agudo como Ricardo Piglia: “la crítica literaria es la más afectada por la situación actual de la literatura. Ha desaparecido del mapa. En sus mejores momentos –en Yuri Tiniánov, en Franco Fortini o en Edmund Wilson– fue una referencia en la discusión pública sobre la construcción de sentido en una comunidad. No queda nada de esa tradición. La lectura de los textos pasó a ser asunto del pasado o del estudio del pasado”.

Este retraimiento de la crítica representa un auténtico suicidio y una traición a su vocación. Los críticos literarios –los humanistas, en general– no deberíamos sorprendernos e indignarnos de que se cuestione nuestro papel y aportación en la universidad si despreocupadamente renunciamos a nuestra presencia social. Malva Flores lo había señalado en otro de sus libros, Viaje de Vuelta: “¿para quién se escribe? o ¿para quién se habla? La simpleza de la respuesta no invalida su veracidad: el profesor habla para sus pupilos, el teórico para sus colegas. El crítico, el hombre de letras, el intelectual, habla para nosotros: los ciudadanos”.

La crítica literaria que defiende Malva Flores asume plenamente su subjetividad y hasta su –palabra maldita hasta hace no mucho en la jerga académica– impresionismo. Toda crítica, en realidad, está hecha de impresiones (siempre y cuando no se entienda por ellas ocurrencias o juicios superficiales). El lector que lee un texto va formándose una serie de impresiones sobre el mismo que están determinadas por su inteligencia y su atención, su horizonte intelectual, sus lecturas previas, el conocimiento que pueda tener del autor y su contexto, su capacidad de establecer relaciones, etc. Cuando nosotros leemos el Primero sueño o el Ulises tenemos una serie de impresiones; cuando Antonio Alatorre o Richard Ellmann leen esos mismos textos tienen otra serie de impresiones. Lo más probable, sin embargo, es que por su capacidad y experiencia lectoras, sus impresiones sean infinitamente más inteligentes, más profundas, más completas que las nuestras, pero no dejan de ser impresiones. La autora aboga por lo que denomina, con una metáfora que se puede malinterpretar fácilmente, la crítica selfie, o sea, aquella que se afirma personal y hasta autobiográfica, y no teme hacer de la crítica literaria un ejercicio de entusiasmo o admiración, a contracorriente del que piensa que la crítica debe ser esencialmente negativa o un análisis frío y aséptico. Por eso previene al lector: “seguiré escribiendo elogios, admiraciones críticas, confiando ilusamente en que aún existe una rara comunidad, conocida antiguamente como ‘los lectores’ ”.

Nosotros confiamos –estamos seguros– de que lo seguirá haciendo.

Sombras en el campus, de Malva Flores

Norma Angélica Cuevas

Literal Magazine

16 de noviembre de 2020

Imagino que los lectores de Malva Flores, los primeros lectores potenciales de estas Sombras en el campus, conocen la obra poética y ensayística de quien, además de notable escritora, es académica, investigadora y profesora con vocación para formar ciudadanos con capacidad crítica. A los lectores que valoran con justeza la obra de una máquina de creación y de trabajo llamada Malva Flores quisiera, en estas líneas, compartirles un asomo al proceso de escritura de este nuevo libro. Para ello me regresaré al otoño-invierno de 2017 y a la primavera de 2018; temporadas durante las cuales Malva Flores, Elizabeth Corral y yo nos reuníamos a pensar e intercambiar puntos de vista sobre la academia, las políticas públicas en materia de educación y los intrincados caminos de la burocracia dentro de las universidades del país. Algunos días fueron divertidísimos, a pesar los simplones desayunos del cafecito de la esquina del Instituto donde trabajamos. También vivimos mañanas grises, casi negras por incómodas: decir esto o aquello contra la academia desde la academia parecía, a ratos, una falta grave, un acto deshonesto, pero apenas desgranábamos el escenario inmediato retomando una nota periodística o un tuit, la cosa cambiaba. Malva tenía bastante tela de dónde cortar y si bien las aristas que tocábamos eran espinosas, los desacuerdos nunca fueron tantos como para renunciar a esas reuniones. Jamás buscamos el acuerdo unánime: las tres aguantamos las valoraciones que apuntaban al lado opuesto del juicio propio; los contraejemplos nos colocaban en una zona de reposo para pensar. No era, sin embargo, un silencio que anunciara el tedio; al contrario, estaba lleno de respeto y atención a lo que Malva reconstruía para Elizabeth y para mí, pues esa misma madrugada ya había escrito un buen número de párrafos en torno a los moldes y modas teóricas, o acerca de las diferentes formas de censura a los libros que ya se han ganado a pulso su lugar en el universo de los clásicos. Si el tema estaba en el aire, si nos tocaba de cerca, con mayor razón lo discutía en voz alta: Malva siempre busca la réplica, le gusta mirar otras posibilidades, aunque a veces no lo parezca tanto. Fueron numerosas las mañanas dedicadas a este asunto de la academia y la crítica literaria alrededor de la mesita en la terraza de aquel café; y recuerdo que no pocas veces nos despedimos con cierto malestar: la conclusión a la que llegábamos era que el trabajo en la academia rema a contracorriente. Es verdad que mientras la desarrollamos nuestra labor se ejerce con plena libertad, pero nos ronda un amargo sabor a desconfianza porque con frecuencia debemos invertir dos terceras partes de nuestro tiempo para decir qué vamos a hacer y cómo, aunque al final el resultado sea otro o, peor aún, no sea, pues ya se sabe que la creación y la investigación comienzan en un punto y terminan no precisamente donde lo imaginamos.

En el trasfondo de estas conversaciones, puedo decirlo ahora, había tres proyectos que implicaban tres decisiones. Malva escribiría un libro de ensayos sobre los amarres que la academia pone al espíritu libre de los escritores, sean poetas, narradores, profesores, investigadores o estudiantes. Yo prepararía un nuevo proyecto de gestión para dirigir el Instituto por otro periodo, mientras que Elizabeth Corral iniciaría los trámites para su jubilación anticipada. Las tres cumplimos con lo dicho.

Malva, como suele ser, fue la primera en cumplir. Concluyó su libro en junio de 2019 y nos lo compartió en los primeros días de ese luminoso mes. En aquel momento, después de leerlo, subrayarlo en mi iPad, cerrarlo enojada y abrazarlo con entusiasmo, le escribí un correo electrónico con el siguiente mensaje:

Querida Malva: Disfruté muchísimo los ensayos largos: “Atila”, que es una lección magistral sobre qué es un ensayo y porque la academia debiera recuperarlo y retribuirle su valor original; me adentré en la polémica sobre los libros de texto que más bien es una polémica sobre la politización del sistema educativo mexicano, y fui gratamente sorprendida con tus ensayos sobre la columna de Pacheco y, claro, el que escribes sobre Elizondo. Los otros me divirtieron tanto que estuve al borde de la risa loca y, también, me hicieron reflexionar, no sin sonrojarme, sobre los vicios en que caemos en la academia, aunque debo decir que algunas de tus afirmaciones me siguen pareciendo muy tajantes respecto a la verdad verdadera y las palabras transparentes, expresiones que utilizas para diferenciar las palabra con sentido, con intención, con ideas, de aquellas otras que son a tu mirar huecas, opacas, incomprensibles, duras, desangeladas, chocantes por ponerse de moda.

Pienso que es inevitable, lo ha sido desde el principio, crear conceptos para ponernos de acuerdo sobre aquello de lo que hablamos y cómo lo hacemos, para explicar hacia dónde quisiéramos dirigirnos. ¿Quién que piense podría estar libre de dar origen a un concepto? Aduces al abuso del leguaje teórico la falta de estilo en los escritos académicos. Algo hay de cierto, pero no lo es todo. A fuerza de repetirme, quiero insistir en que la teoría no es mala: ¿Cómo entonces Elizondo habría creado y sostenido su Teoría del Infierno, su Teoría del cuaderno, su Teoría del libro, su Teoría de la novela dentro de El Hipogeo… su Teoría de la nostalgia como ambiente propicio para comprender o escribir en la llanura del cuerpo? El mal está en creer que para entrar al mercado editorial y ser altamente competitivo en la academia debe sacrificarse la emoción y suplirla por un lenguaje incomprensible —en el peor de lo casos incomprensible incluso para la persona misma que escribe (asumiéndose como una falsa voz colectiva o despersonalizándose por completo) porque no admite que está abusando de la jerigonza o el lenguaje especializado que busca comprender el hecho literario—. Negar la existencia del discurso teórico es negar una parte de nuestra historia. Como te he dicho en varias ocasiones, pienso que los sistemas de pensamiento teórico (muchos de los cuales ni siquiera nacen mirando de modo particular a la literatura) han sido adoptados por la crítica desde la academia sin cuidar el trabajo de traducción que exige el construir alguna metodología. Allí, para mí, está la falta: en no distinguir el discurso teórico de su manipulación metodológica tomando como excusa la exigencia de un lenguaje especializado que nos vuelva competitivos en el mercado de la ciencia y la divulgación de sus resultados.

Lo valioso de este libro, además de su temática y estilo, es que está sostenido por el nombre de una académica a quien sus lectores reconocemos como escritora. El nombre de Malva Flores es, desde hace ya varios libros, referente de una obra esencialmente poética y no puede ser leída fuera de esa esfera o lugar (lugar de enunciación diríamos los necios académicos de tradición semiótica); por esta razón las narraciones de Sombras en el campus que bordan una historia a partir de un recuerdo personalísimo no caen en el abismo de la cursilería o en el aún más terrible espacio de la egolatría. La autora ha puesto en este libro, que integra algunas colaboraciones publicadas en Letras Libres y en Literal Magazine, sus virtudes poéticas, ensayística y narrativas, pero también las teóricas. Tal vez parezca una barbaridad lo que ahora pienso, pero no tengo otro modo de expresarlo: Malva Flores no nos habla de la literatura desde la literatura (textualidades las llamamos los mismos necios), sino que habla de la literatura desde la historia y la cultura. En efecto, la suya —como afirmó Christopher Domínguez Michael cuando presentó Viaje de Vuelta. Estampas de una revista en la FILU— es una sociología de la literatura; a lo que valdría agregar: una sociología de la literatura atravesada por la vitalidad de quien escribe y lee hurgando en la intimidad de quien escribió para encontrase, premeditada o azarosamente, con el lector que ella es, que somos por ella.

A dos años de esa lectura, hoy que vuelvo a leer Sombras en el campus, no puedo más que afirmar que los ensayos muestran la forma en que Malva Flores ejerce y enseña el trabajo de la crítica literaria; su libro es una suma que va más allá de un ars poética; en conjunto los ensayos y notas que componen el libro son, me parece, la exposición de lo que yo llamaría el pensamiento literario de la autora. Una zona de intersticio entre el lenguaje de creación y las ideas literarias que lo impulsan y lo sostienen. Un lenguaje abierto a la conversación, a la camaradería. Pero no espere el lector que asistirá a un diálogo calmo, plano, ligero; al contrario, en las páginas de estas Sombras en el campus el lector experimentará emociones suficientes para reencontrarse y desencontrarse con la academia, con la crítica literaria y con la burocracia que administra su funcionamiento, que no su existencia.

Me permito una advertencia más: el lector que abra Sombras en el campus deberá poseer un temple y talante bien definidos, y un arrojo a prueba de toda provocación porque la conversación que propone Malva Flores es aguerrida, apasionada e irónica, de modo que reclama inteligencia, pasión y una gran dosis de apertura auténtica al diálogo y al disenso. Nadie que lea Sombras en el campus quedará totalmente conforme con lo que en él se dice, pero tampoco el lector podrá mirar complacido todo lo que hace o dice hacer en pro de la academia. Los senderos que señala Malva Flores están a la vista de todos, sólo hay que encontrar en nosotros la brújula de la palabra y de la idea propias para que, en lugar de la fría reacción del rechazo, vayamos a buscar la congenialidad. El formato lúdico de las notas, el tono irónico y la voz sostenida en defensa de la palabra se resume en una invitación para continuar la polémica, para seguir pensando, para entusiasmarse con el trabajo literario. Si esto sucediere, las Sombras en el campus serían, acaso, cada vez más llevaderas.

Norma Angélica Cuevas

Literal Magazine

16 de noviembre de 2020

Imagino que los lectores de Malva Flores, los primeros lectores potenciales de estas Sombras en el campus, conocen la obra poética y ensayística de quien, además de notable escritora, es académica, investigadora y profesora con vocación para formar ciudadanos con capacidad crítica. A los lectores que valoran con justeza la obra de una máquina de creación y de trabajo llamada Malva Flores quisiera, en estas líneas, compartirles un asomo al proceso de escritura de este nuevo libro. Para ello me regresaré al otoño-invierno de 2017 y a la primavera de 2018; temporadas durante las cuales Malva Flores, Elizabeth Corral y yo nos reuníamos a pensar e intercambiar puntos de vista sobre la academia, las políticas públicas en materia de educación y los intrincados caminos de la burocracia dentro de las universidades del país. Algunos días fueron divertidísimos, a pesar los simplones desayunos del cafecito de la esquina del Instituto donde trabajamos. También vivimos mañanas grises, casi negras por incómodas: decir esto o aquello contra la academia desde la academia parecía, a ratos, una falta grave, un acto deshonesto, pero apenas desgranábamos el escenario inmediato retomando una nota periodística o un tuit, la cosa cambiaba. Malva tenía bastante tela de dónde cortar y si bien las aristas que tocábamos eran espinosas, los desacuerdos nunca fueron tantos como para renunciar a esas reuniones. Jamás buscamos el acuerdo unánime: las tres aguantamos las valoraciones que apuntaban al lado opuesto del juicio propio; los contraejemplos nos colocaban en una zona de reposo para pensar. No era, sin embargo, un silencio que anunciara el tedio; al contrario, estaba lleno de respeto y atención a lo que Malva reconstruía para Elizabeth y para mí, pues esa misma madrugada ya había escrito un buen número de párrafos en torno a los moldes y modas teóricas, o acerca de las diferentes formas de censura a los libros que ya se han ganado a pulso su lugar en el universo de los clásicos. Si el tema estaba en el aire, si nos tocaba de cerca, con mayor razón lo discutía en voz alta: Malva siempre busca la réplica, le gusta mirar otras posibilidades, aunque a veces no lo parezca tanto. Fueron numerosas las mañanas dedicadas a este asunto de la academia y la crítica literaria alrededor de la mesita en la terraza de aquel café; y recuerdo que no pocas veces nos despedimos con cierto malestar: la conclusión a la que llegábamos era que el trabajo en la academia rema a contracorriente. Es verdad que mientras la desarrollamos nuestra labor se ejerce con plena libertad, pero nos ronda un amargo sabor a desconfianza porque con frecuencia debemos invertir dos terceras partes de nuestro tiempo para decir qué vamos a hacer y cómo, aunque al final el resultado sea otro o, peor aún, no sea, pues ya se sabe que la creación y la investigación comienzan en un punto y terminan no precisamente donde lo imaginamos.

En el trasfondo de estas conversaciones, puedo decirlo ahora, había tres proyectos que implicaban tres decisiones. Malva escribiría un libro de ensayos sobre los amarres que la academia pone al espíritu libre de los escritores, sean poetas, narradores, profesores, investigadores o estudiantes. Yo prepararía un nuevo proyecto de gestión para dirigir el Instituto por otro periodo, mientras que Elizabeth Corral iniciaría los trámites para su jubilación anticipada. Las tres cumplimos con lo dicho.

Malva, como suele ser, fue la primera en cumplir. Concluyó su libro en junio de 2019 y nos lo compartió en los primeros días de ese luminoso mes. En aquel momento, después de leerlo, subrayarlo en mi iPad, cerrarlo enojada y abrazarlo con entusiasmo, le escribí un correo electrónico con el siguiente mensaje:

Querida Malva: Disfruté muchísimo los ensayos largos: “Atila”, que es una lección magistral sobre qué es un ensayo y porque la academia debiera recuperarlo y retribuirle su valor original; me adentré en la polémica sobre los libros de texto que más bien es una polémica sobre la politización del sistema educativo mexicano, y fui gratamente sorprendida con tus ensayos sobre la columna de Pacheco y, claro, el que escribes sobre Elizondo. Los otros me divirtieron tanto que estuve al borde de la risa loca y, también, me hicieron reflexionar, no sin sonrojarme, sobre los vicios en que caemos en la academia, aunque debo decir que algunas de tus afirmaciones me siguen pareciendo muy tajantes respecto a la verdad verdadera y las palabras transparentes, expresiones que utilizas para diferenciar las palabra con sentido, con intención, con ideas, de aquellas otras que son a tu mirar huecas, opacas, incomprensibles, duras, desangeladas, chocantes por ponerse de moda.

Pienso que es inevitable, lo ha sido desde el principio, crear conceptos para ponernos de acuerdo sobre aquello de lo que hablamos y cómo lo hacemos, para explicar hacia dónde quisiéramos dirigirnos. ¿Quién que piense podría estar libre de dar origen a un concepto? Aduces al abuso del leguaje teórico la falta de estilo en los escritos académicos. Algo hay de cierto, pero no lo es todo. A fuerza de repetirme, quiero insistir en que la teoría no es mala: ¿Cómo entonces Elizondo habría creado y sostenido su Teoría del Infierno, su Teoría del cuaderno, su Teoría del libro, su Teoría de la novela dentro de El Hipogeo… su Teoría de la nostalgia como ambiente propicio para comprender o escribir en la llanura del cuerpo? El mal está en creer que para entrar al mercado editorial y ser altamente competitivo en la academia debe sacrificarse la emoción y suplirla por un lenguaje incomprensible —en el peor de lo casos incomprensible incluso para la persona misma que escribe (asumiéndose como una falsa voz colectiva o despersonalizándose por completo) porque no admite que está abusando de la jerigonza o el lenguaje especializado que busca comprender el hecho literario—. Negar la existencia del discurso teórico es negar una parte de nuestra historia. Como te he dicho en varias ocasiones, pienso que los sistemas de pensamiento teórico (muchos de los cuales ni siquiera nacen mirando de modo particular a la literatura) han sido adoptados por la crítica desde la academia sin cuidar el trabajo de traducción que exige el construir alguna metodología. Allí, para mí, está la falta: en no distinguir el discurso teórico de su manipulación metodológica tomando como excusa la exigencia de un lenguaje especializado que nos vuelva competitivos en el mercado de la ciencia y la divulgación de sus resultados.

Lo valioso de este libro, además de su temática y estilo, es que está sostenido por el nombre de una académica a quien sus lectores reconocemos como escritora. El nombre de Malva Flores es, desde hace ya varios libros, referente de una obra esencialmente poética y no puede ser leída fuera de esa esfera o lugar (lugar de enunciación diríamos los necios académicos de tradición semiótica); por esta razón las narraciones de Sombras en el campus que bordan una historia a partir de un recuerdo personalísimo no caen en el abismo de la cursilería o en el aún más terrible espacio de la egolatría. La autora ha puesto en este libro, que integra algunas colaboraciones publicadas en Letras Libres y en Literal Magazine, sus virtudes poéticas, ensayística y narrativas, pero también las teóricas. Tal vez parezca una barbaridad lo que ahora pienso, pero no tengo otro modo de expresarlo: Malva Flores no nos habla de la literatura desde la literatura (textualidades las llamamos los mismos necios), sino que habla de la literatura desde la historia y la cultura. En efecto, la suya —como afirmó Christopher Domínguez Michael cuando presentó Viaje de Vuelta. Estampas de una revista en la FILU— es una sociología de la literatura; a lo que valdría agregar: una sociología de la literatura atravesada por la vitalidad de quien escribe y lee hurgando en la intimidad de quien escribió para encontrase, premeditada o azarosamente, con el lector que ella es, que somos por ella.

A dos años de esa lectura, hoy que vuelvo a leer Sombras en el campus, no puedo más que afirmar que los ensayos muestran la forma en que Malva Flores ejerce y enseña el trabajo de la crítica literaria; su libro es una suma que va más allá de un ars poética; en conjunto los ensayos y notas que componen el libro son, me parece, la exposición de lo que yo llamaría el pensamiento literario de la autora. Una zona de intersticio entre el lenguaje de creación y las ideas literarias que lo impulsan y lo sostienen. Un lenguaje abierto a la conversación, a la camaradería. Pero no espere el lector que asistirá a un diálogo calmo, plano, ligero; al contrario, en las páginas de estas Sombras en el campus el lector experimentará emociones suficientes para reencontrarse y desencontrarse con la academia, con la crítica literaria y con la burocracia que administra su funcionamiento, que no su existencia.

Me permito una advertencia más: el lector que abra Sombras en el campus deberá poseer un temple y talante bien definidos, y un arrojo a prueba de toda provocación porque la conversación que propone Malva Flores es aguerrida, apasionada e irónica, de modo que reclama inteligencia, pasión y una gran dosis de apertura auténtica al diálogo y al disenso. Nadie que lea Sombras en el campus quedará totalmente conforme con lo que en él se dice, pero tampoco el lector podrá mirar complacido todo lo que hace o dice hacer en pro de la academia. Los senderos que señala Malva Flores están a la vista de todos, sólo hay que encontrar en nosotros la brújula de la palabra y de la idea propias para que, en lugar de la fría reacción del rechazo, vayamos a buscar la congenialidad. El formato lúdico de las notas, el tono irónico y la voz sostenida en defensa de la palabra se resume en una invitación para continuar la polémica, para seguir pensando, para entusiasmarse con el trabajo literario. Si esto sucediere, las Sombras en el campus serían, acaso, cada vez más llevaderas.

Más referencias:

- Téllez, Jorge. (2022). Escribir vs. escribir (sobre los más recientes libros de Malva Flores). Gatopardo. (22 de enero). https://gatopardo.com/opinion/malva-flores-octavio-paz-carlos-fuentes-estrella-de-dos-puntas/

- Martínez, Gerardo Antonio. (2021) "Malva Flores: El espíritu de la crítica. No necesito que me visibilicen por mi color ni por mi sexo" Confabulario (11 de julio de 2021), pp. 6-8.

- Silva-Herzog Márquez, Jesús. (2021). Biografía de una amistad. [reseña a Sombras en el campus y Estrella de dos puntas] Andar y Ver. Reforma, Cultura (13 de enero): 16. https://www.reforma.com/biografia-de-una-amistad-2021-01-13/op19734